Viticulture

-

L’avant 1907

-

1907, Les événements

-

Cruzy, une longue histoire

Depuis plusieurs années, déjà, le monde viticole est en effervescence.

Fraudes, vins d’Algérie et fiscalité injuste agitent les esprits de Nîmes à Perpignan.

Certainement introduite dans le Midi par les Phéniciens, la vigne s’étend des Cévennes à la Méditerranée, occupant plaines et garrigues.

C’était un vignoble réputé, apprécié entre autres par Rabelais et la cour des rois de France.

Son histoire, jalonnée de crises, connaît un nouveau développement à partir de 1853, par l’extension du réseau Ferroviaire.

Maladies

L’arrivée de maladies jusque là inconnues assombrit le tableau :

- L’oïdium, un champignon originaire d’Angleterre, arrive vers 1852.

- Le phylloxera attaque les vignes du Gard en 1869, et s’en prend aux vignes de l’Hérault et de l’Aude en 1879.

En 1884, toutes les vignes du Languedoc sont ravagées, entraînant faillites et règlements judiciaires. Malgré la baisse de production, il faut répondre à la demande d’où :

- Importations massives de vins étrangers et surtout ceux d’Algérie qui ne sont pas assujettis aux taxes à l’importation …

- Chaptalisation, incorporation d’eau (mouillage) et de sucre de betterave au marc de raisin …

- Production de vins frelatés, composés de sucre, d’acides, de colorants, de raisins secs achetés à bas prix en méditerranée orientale.

Des portes-greffes provenant des vignes américaines seront la solution au phylloxera. Le vignoble est reconstitué avec l’aide d’une main-d’œuvre nombreuse et peu payée. On replante partout. Le mildiou, parasite originaire d’Amérique, attaque les vignes.

La bouillie bordelaise sauve la viticulture du désastre en 1885.

Signes avant-coureurs

La vigne s’étend alors des collines de l’arrière-pays au littoral. On assiste à un enrichissement spectaculaire, casinos et maisons de tolérance s’ouvrent dans de nombreuses petites villes.

Le prix du vin se met à baisser :

- 1893 : 40 F l’hectolitre

- 1900 : 16 F l’hectolitre

L’hectolitre descend jusqu’à 50 centimes. Certains viticulteurs préfèrent jeter leur vin au ruisseau !

En pleine expansion, le vin du Midi se trouve en surproduction en partie due aux importations de vins algériens, à la concurrence du cidre et de la bière, et à la production croissante de vins artificiels et frelatés.

Une réponse aux problèmes viticoles est l’association des viticulteurs en coopératives, partageant de cette manière les coûts de production et renforçant la force de vente.

C’est ainsi que voit le jour la lère cave coopérative à Maraussan en 1901.

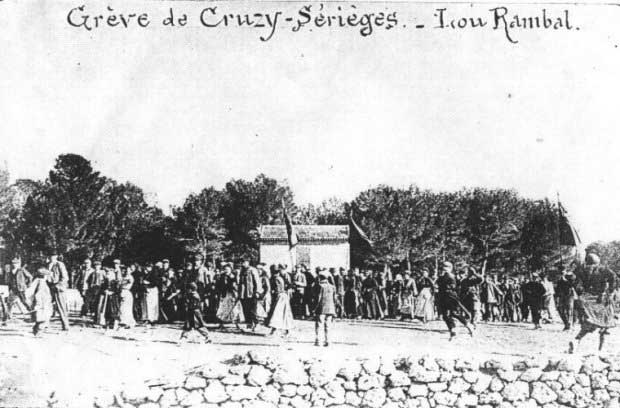

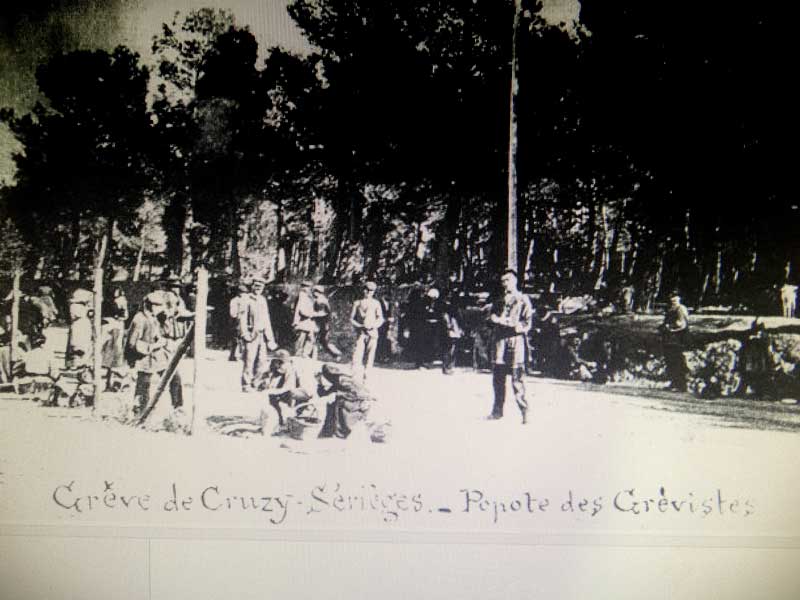

Des signes annonciateurs de crise pointent à Sérièges en 1906, où des ouvriers agricoles se mettent en grève épaulés par leurs familles et la population. La troupe est prête à intervenir.

« On a pu d’abord n’y prendre garde, c’était le Midi… on s’imagine que c’est le pays des paroles vaines »

Jean Jaurès , le 29 juin 1907

Janvier

- Commission parlementaire d’enquête sur la crise viticole.

Février

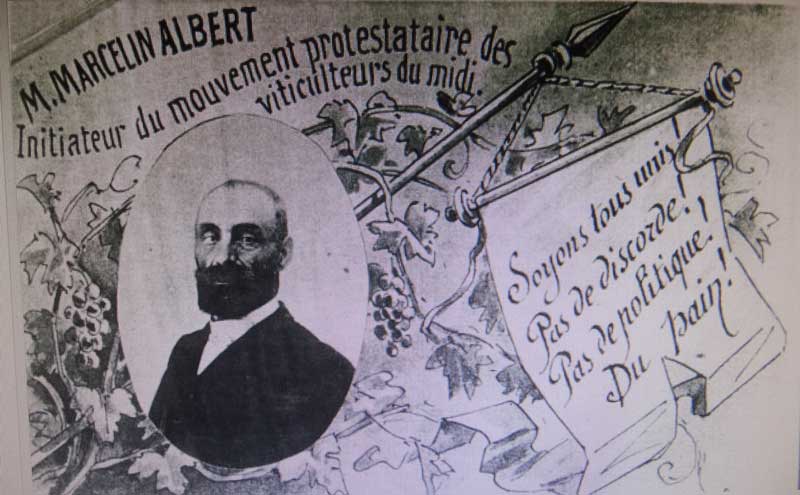

- Télégramme de Marcellin Albert à Clémenceau. Pas de réponse. La misère s’aggrave : faillites, expropriations, traites impayées, etc…

Mars

- Le 11, les « 87 » du Comité d’Argeliers rencontrent la commission parlementaire à Narbonne. Ils rentrent déçus et prêtent serment de ne pas se séparer tant que la « misère » dure.

- Le 24, premier meeting à Sallèles d’Aude : 300 personnes. Désormais, chaque dimanche, à Ouveillan, Coursan, Capestang, etc… le nombre des manifestants ne cesse de s’accroître.

Avril

- Le 21, parution à Capestang, du premier numéro de Tocsin, organe de lutte viticole.

Mai

- Le 5, à Narbonne, 80 000 personnes manifestent. Ferroul, le maire, s’associe au mouvement.

- Le 12, à Béziers, devant 120 000 personnes, Ferroul préconise la démission des maires et la grève des impôts si des mesures ne sont pas prises au plus tôt.

- Le 19, à Perpignan, 170 00 manifestants.

- Le 26, à Carcassonne, 220 00 personnes.

Juin

- Le 2, à Nîmes, 280 000 personnes. Les femmes manifestent en plus grand nombre que d’habitude.

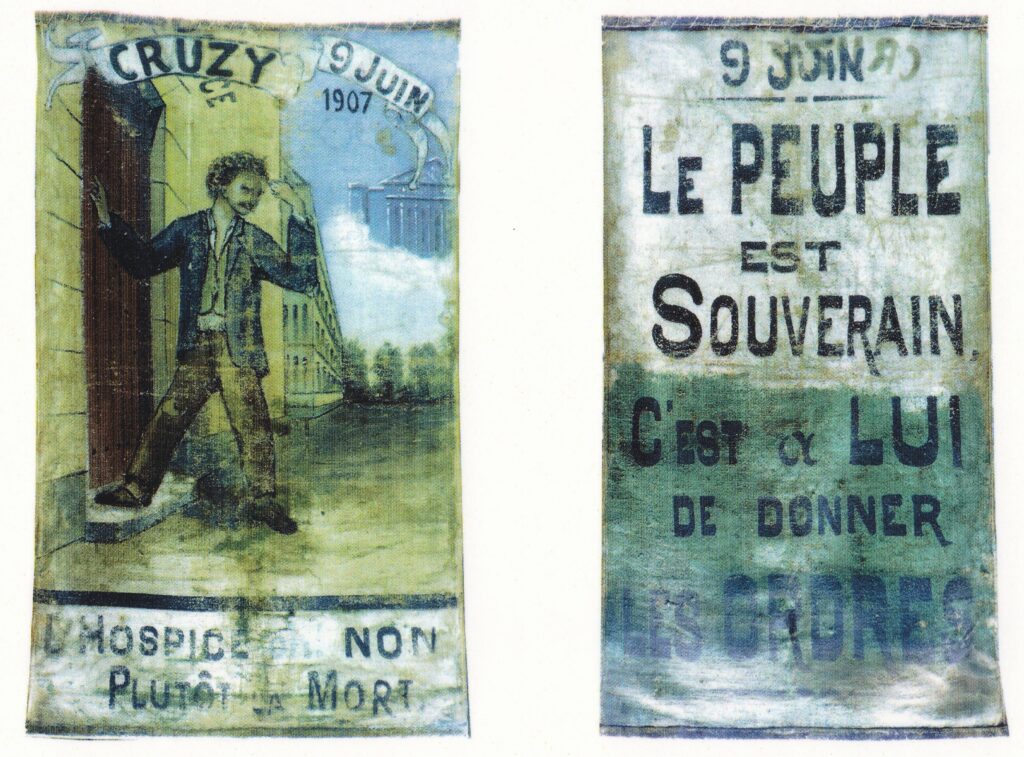

- Le 9, à Montpellier, 600 000 personnes. Premières échauffourées, le 100ème Régiment d’infanterie se mutine à Narbonne.

- Le 10, Ferroul démissionne. Lui, Marcellin Albert et le comité d’Argeliers insistent sur la nécessité de rester pacifique.

- Le 12, Clémenceau tente d’intimider les élus en demandant aux préfets de refuser les démissions.

- Le 14, 442 maires démissionnent. Grève fiscale et administrative : phase de désobéissance civile.

- Le 18, envoi des troupes. De mi-juin au début du mois d’aoüt, les départements de l’Aude, de l’Hérault, du Gard et des Pyrénées Orientales sont occupés par l’armée.

- Le 19, arrestation de Ferroul. Marcellin Albert a disparu. Création du comité de défense viticoles n°2 à Argeliers par Louis Blanc. Des affiches appellent à la fermeture des ateliers et commerces par solidarité avec les emprisonnés. La sous-préfecture de Narbonne est prise d’assaut. L’intervention des cuirassiers fait un mort et plusieurs blessés sur la place publique.

- Le 20, à Narbonne c’est la chasse aux suspects. la 1ère section du 139ème R.I. tire sans sommation sur la foule. Bilan : 5 morts une dizaine de blessés. Emeutes à Montpellier, incendie de la préfecture de Perpignan. Le 17ème R.I. d’Agde se mutine, refusant d’intervenir.

- Le 21, le parlement vote la confiance à Clémenceau. Les voies ferrées sont coupées à Paulhan pour empêcher le 142ème R.I. de se rendre à Béziers afin de mater la mutinerie.

- Le 22, à Narbonne, 100 000 personnes assistent aux obsèques des victimes de la fusillade.

- Le 23, à Paris, Marcellin Albert rencontre Clémenceau qui retourne la situation en abusant de sa naîveté politique. Il lui remet un sauf-conduit et 100 francs pour reprendre le train. cet argent apparaîtra vite comme une preuve de la trahison de Marcellin Albert.

- Le 26, désavoué par le comité, Marcellin Albert se constitue prisonnier à Montpellier.

- Le 29, mise en place d’une loi qui interdit le mouillage et le sevrage du vin.

Août

- Le 2, mise en liberté provisoire de Ferroul, Marcellin Albert et des autres membres du Comité.

- Le 3, à Narbonne, Ferroul et les autres membres du Comité d’Argeliers sont accueillis triomphalement.

- Le 4, Marcellin Albert arrive à Argeliers, perçu comme un traître, il échappe de justesse au lynchage.

Septembre

- Le 22, fondation de la Confédération Générale des Vignerons. Fin de la désobéissance civile et de la période « illégale » de la révolte viticole.

Cruzy reflète un siècle de midi viticole, passant de phases d’opulence en périodes de crise,

suspendu entre économie locale et recherche de la qualité.

De la cave coopérative d’hier…

La cave coopérative de CRUZY voit le jour le 16 décembre 1932, son président fondateur s’appelle Jean ROBERT.

A sa création, sa capacité de production est de 25.000 hl, principalement en cépages d’Aramon et Carignan.

Après plusieurs crises successives, dont Montredon la « meurtrière » (2 morts en 1975), la coopérative réorganise sa production.

C’est ainsi qu’eut lieu l’arrachage des vignes à gros rendements afin de planter des cépages aromatiques :

- Syrah, Grenache, Merlot, Cabernet, Mourvèdre, en cépages rouges ;

- Sauvignon, Grenache blanc, Viognier en cépages blancs.

… A la cave coopérative d’aujourd’hui

Ceci afin de tendre vers une production de vins conformes à la demande du marché :

- AOP Saint Chinian,

- AOP Côteaux du Languedoc,

- IGP d’Oc, rouge – blanc – rosé,

- IGP d’Hérault et côteaux de Fontcaude,

- Vin de France.