Archéologie

Préhistoire

L’HABITAT NEOLITHIQUE

– culture vérazienne –

Nous recensons à l’heure actuelle une vingtaine d’habitats de cette époque sur notre commune. Seul l’un d’entre eux (celui de la Gare) a pu faire l’objet d’une fouille exhaustive. Ces derniers, installés près de cours d’eau d’importance variable se répartissent en deux groupes :

– les habitats situés dans la partie Nord nord-ouest de la commune ou se trouvent des collines. Ils sont donc implantés sur les plateaux, les versants des serres et contrôlent de petites vallées fertiles ;

– les autres se situent au pied des collines ou dans la plaine, sur des secteurs en légers reliefs. Seule la plaine alluviale, sise au sud de la commune semble inoccupée.

Sur le plateau de Montplo, dans une zone pléistocène de type villafranchien se trouve une aire de silex de qualité médiocre. Elle semble avoir été utilisée comme réserve de matière première au cours de la période moustérienne.

Paléolithique moyen : 300 millle ans av. JC.

Même s’il est difficile d’affirmer que cette zone était utilisée comme atelier de taille durant le paléolithique, elle témoigne cependant d’une fréquentation précoce par les Hommes de la Préhistoire.

Cette présence n’est cependant pas surprenante puisque ce secteur pas très éloigné de grands sites occupés à cette période comme par exemple les grottes de Bize, de l’Aldène et de l’Abeurador.

- La pierre polie

- Les pratiques funéraires

- La céramique vérazienne

- La pierre Ibérique

Le Néolithique, Age de la pierre polie ou nouvelle pierre constitue une nouvelle avancée dans l’évolution humaine. Désormais le polissage va permettre d’utiliser d’autres pierres que le silex. Ces roches sont au départ beaucoup moins résistantes que le silex mais une fois polies elles sont tout à fait efficaces. Un outil poli répartit mieux les ondes de choc provoquées lors de la cognée en les absorbant mieux.

Les haches sont en roche dure, leur forme est obtenue par piquetage et bouchardage puis polies, parfois seul le tranchant est poli. Le terme de hache polie est en fait générique puisqu’il désigne parfois d’autres outils comme l’herminette ou la houe.

Les analyses spécialisées ont en effet démontré que selon le sens de l’emmanchement et/ou la forme de leurs tranchants ces objets servaient de hache (défrichage), d’herminettes (travail du bois) ou de houe (travail de la terre).

L’apparition de tels outils va permettre à l’Homme d’ouvrir le paysage pour implanter les champs et les fermes. Le petit outillage est lui toujours réalisé en silex.

Il existait deux types d’emmanchement:

- l’emmanchement direct où la lame de pierre est directement insérée dans un manche en bois

- l’emmanchement indirect où une gaine intermédiaire (généralement en bois de cerf) est placée entre le manche et le tranchant de la lame. Cette technique évite l’éclatement de celui-ci lors de la cognée et permet aussi d’utiliser des pierres plus petites.

Les pratiques funéraires du néolithique final

Le troisième millénaire avant notre ère est marqué par l’apparition de grandes sépultures collectives. Elles sont de deux types : les dolmens et les cavités (grottes et abri sous roches).

La plupart d’entre elles ont fait l’objet de fouilles anciennes ce qui nous prive d’une quantité importante d’informations tant sur le plan architectural, que culturel.

Contrairement aux idées reçues, les dolmens étaient extrêmement nombreux dans le midi de la France. Cependant beaucoup ont disparu, victimes de la nécessaire mise en culture des territoires méditerranéens ; c’est pourquoi la plupart de ceux que nous connaissons aujourd’hui sont situés sur les hauteurs ou dans des zones incultes.

On connaît sur notre commune, en l’état actuel des recherches, 7 dolmens et 1 grotte sépulcrale. Nos dolmens qui sont plus ou moins bien conservés, appartiennent vraisemblablement à la famille des dolmens simples du Saint-Chinianais.

Ce groupe, d’après les travaux de Paul Ambert et Jean Gatorze, s’étendrait sur une aire géographique allant de Cessenon au nord, à Bize au Sud.

La gestion des corps dans les sépultures collectives

* l’apport de l’anthropologie

Les travaux des anthropologues ont démontré que les sépultures collectives pouvaient accueillir un nombre plus ou moins important de défunts ; cela pouvait aller de quelques individus seulement à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines.

En règle générale les corps étaient disposés en position fœtale. Les archéologues ont longtemps cru que ces tombeaux, utilisés sur de très longue période, pouvaient être utilisés par un village ou même plusieurs.

Mais depuis peu, grâce aux anthropologues on pense à la possibilité d’une utilisation exclusivement familiale. Conclusions liées aux problèmes de maladies génétiques.

Au cours du Néolithique, ces caveaux sont fréquemment réouverts pour laisser la place à de nouveaux arrivants. Cela implique une gestion rigoureuse de l’espace sépulcral, voire des réaménagements périodiques du contenu : homme et mobilier.

Ils sont réouverts à chaque nouveau décès pour que le disparu ne soit pas coupé de sa famille. On a également pu observer la pratique de vidange des caveaux ou de réduction de corps. Certains membres tels les crânes et les os longs étaient ainsi rangés dans des endroits précis réservés à cet effet.

Enfin, ces sépultures ont été dans la plupart des cas condamnées lors de leur dernière utilisation. Cependant, on peut parfois observer la persistance d’un culte des ancêtres puisqu’il n’est pas rare de découvrir devant l’entrée des monuments des offrandes d’époque plus récente qui attestent que les lieux ont conservés leur sacralité.

Contrairement aux groupes voisins de Ferrières et de Fontbouisse (Languedoc oriental) où abondent des motifs ornementaux en reliefs incisés ou cannelés, la céramique du groupe de Véraza se distingue par sa grande sobriété.

En effet, si les décors plastiques sont relativement rares jusqu’à la phase finale d’évolution de cette culture, les éléments de préhensions sont, eux, relativement nombreux.

Ces derniers sont d’ailleurs souvent utilisés pour caractériser ce groupe.

Ainsi on trouve souvent de grands récipients ornés de plusieurs rangées de préhensions superposées disposées de manière symétrique.

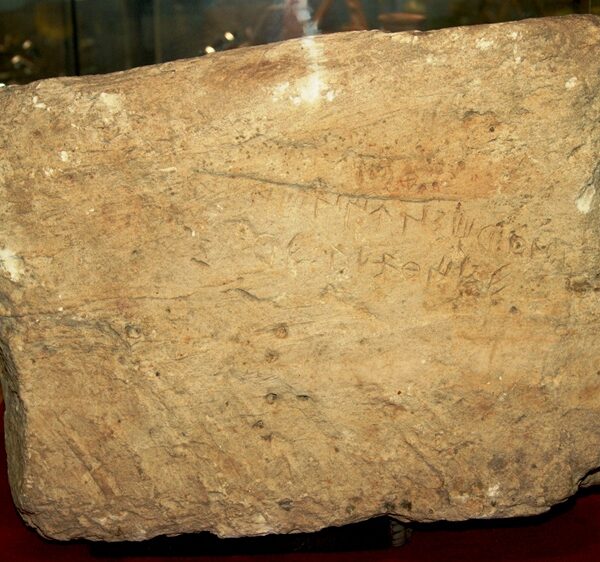

Cette pierre, de forme cubique, a été trouvée dans la plaine d’Ensérune dans les années 1950.

Elle a été donnée par Monsieur MARIN d’Ouveillan (11), petit-fils de l’inventeur.

Déposée au musée de Cruzy, le texte en ibérique a fait l’objet d’une publication par le Professeur Jurgen UNTERMAN (Université de Cologne – Allemagne), décédé récemment.

L’Ibère ne se lisant pas, quelques mots sortent avec des comparaisons en Gaule et péninsule ibérique.